大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和4年度(2022年度)本試験

問61 (<旧課程>日本史B(第6問) 問2)

問題文

明治初期、政府によって産業育成が図られる一環として、a 1872年、新橋―横浜間に鉄道が開通した。後に大阪―神戸間も開通するなど、当初、鉄道は大都市と開港した港を結ぶ路線が敷設された。鉄道は、気候に大きく左右されず、時間が正確なため、各地の産物を都市や港に輸送する手段として用いられ地域の産業発展に寄与した。例えば、横浜と鉄道で結ばれた群馬県や長野県からは、開港以来の主要輸出品である( ア )が輸送された。また、九州では、産業革命のエネルギー源である( イ )が鉄道により積出し港まで輸送された。

b 産業発展に伴い、旅客輸送と貨物輸送はいずれも鉄道を中心に拡大するとともに、鉄道の駅を中心とした周辺地域との貨物輸送や都市内の旅客・貨物輸送が盛んになった。貨物輸送では、駅からの輸送において、荷車や馬車などの利用が増加する一方、河川を利用した舟運はその地位を低下させた。旅客輸送では、第一次世界大戦後に、市電やバス、地下鉄などの都市内交通が発展した。また、国内を中心に展開した鉄道網は、c 20世紀以降の日本の対外関係の下、帝国内の旅客・貨物輸送の双方において重要な役割を持った。

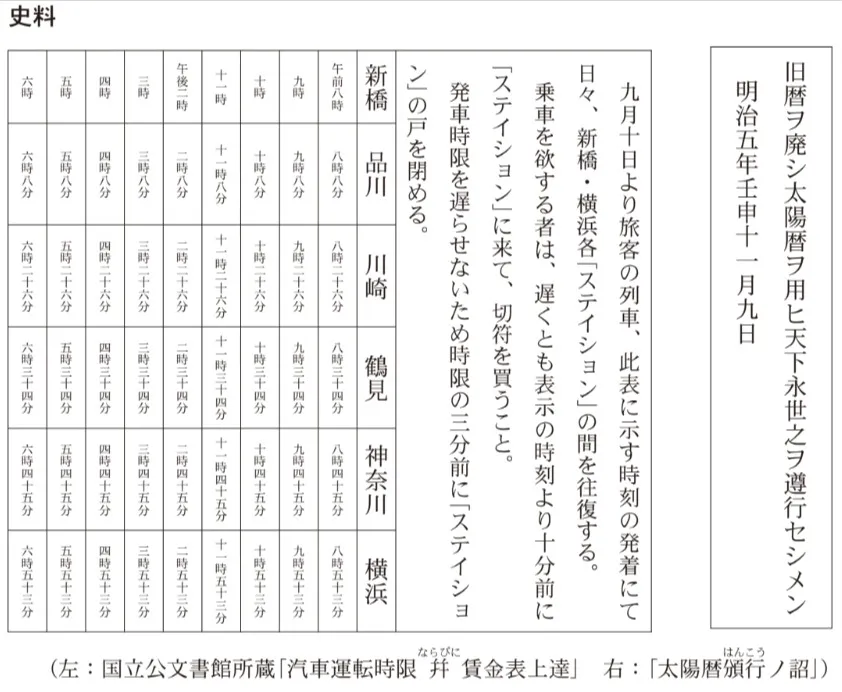

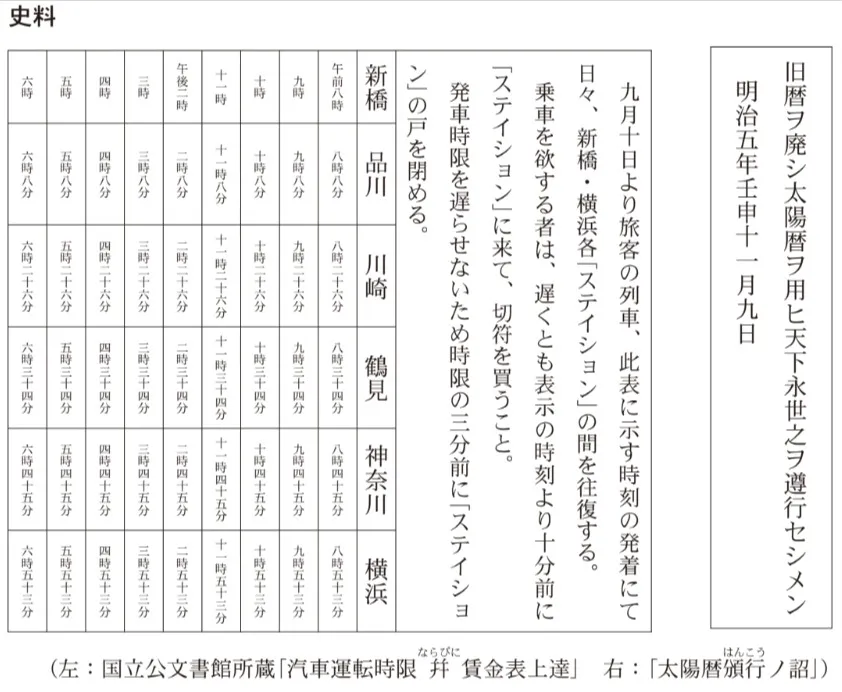

下線部aに関連して、次の史料は、1872年に出された改暦を定めた詔書と同年に開通した新橋―横浜間の9月の時刻表の一部である。この史料に関して述べた後の文a~dについて、正しいものの組合せを、後のうちから一つ選べ。

a 史料のような分刻みの時刻表は、太陽暦が採用される前から作られていた。

b 史料の時刻表が出された当時は、太陽暦が採用されていた。

c 動力源である電気の供給が安定しなかったため、この鉄道の定時での運行は困難を極めた。

d 乗客に対して規律ある行動を求めることで、定時での運行を厳守しようとしていた。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和4年度(2022年度)本試験 問61(<旧課程>日本史B(第6問) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

明治初期、政府によって産業育成が図られる一環として、a 1872年、新橋―横浜間に鉄道が開通した。後に大阪―神戸間も開通するなど、当初、鉄道は大都市と開港した港を結ぶ路線が敷設された。鉄道は、気候に大きく左右されず、時間が正確なため、各地の産物を都市や港に輸送する手段として用いられ地域の産業発展に寄与した。例えば、横浜と鉄道で結ばれた群馬県や長野県からは、開港以来の主要輸出品である( ア )が輸送された。また、九州では、産業革命のエネルギー源である( イ )が鉄道により積出し港まで輸送された。

b 産業発展に伴い、旅客輸送と貨物輸送はいずれも鉄道を中心に拡大するとともに、鉄道の駅を中心とした周辺地域との貨物輸送や都市内の旅客・貨物輸送が盛んになった。貨物輸送では、駅からの輸送において、荷車や馬車などの利用が増加する一方、河川を利用した舟運はその地位を低下させた。旅客輸送では、第一次世界大戦後に、市電やバス、地下鉄などの都市内交通が発展した。また、国内を中心に展開した鉄道網は、c 20世紀以降の日本の対外関係の下、帝国内の旅客・貨物輸送の双方において重要な役割を持った。

下線部aに関連して、次の史料は、1872年に出された改暦を定めた詔書と同年に開通した新橋―横浜間の9月の時刻表の一部である。この史料に関して述べた後の文a~dについて、正しいものの組合せを、後のうちから一つ選べ。

a 史料のような分刻みの時刻表は、太陽暦が採用される前から作られていた。

b 史料の時刻表が出された当時は、太陽暦が採用されていた。

c 動力源である電気の供給が安定しなかったため、この鉄道の定時での運行は困難を極めた。

d 乗客に対して規律ある行動を求めることで、定時での運行を厳守しようとしていた。

- a・c

- a・d

- b・c

- b・d

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、2つの史料を正確に読み取れるかが重要になってきます。

右の史料には、旧暦から太陽暦に変更することの趣旨が書かれています。

左の史料には、新橋-横浜間の時刻表と乗客に向けての注意事項が書かれています。

答えは「a・d」です。

a~dについて説明していきます。

[a 史料のような分刻みの時刻表は、太陽暦が採用される前から作られていた]

→〇

右の史料の旧暦から太陽暦へ変更する日付は11月9日と書かれていますが、左の時刻表は9月10日のものです。

よって、分刻みの時刻表が太陽暦変更前から作られていたことが分かります。

[b 史料の時刻表が出された当時は、太陽暦が採用されていた]

→×

太陽暦が採用されたのは時刻表が出された時期より後なので、誤りです。

[c 動力源である電気の供給が安定しなかったため、この鉄道の定時での運行は困難を極めた]

→×

どちらの史料にも電気の供給が安定しなかったという趣旨の記載はありません。

また、当時は電車ではなく汽車であり、動力源は石炭です。

[d 乗客に対して規律ある行動を求めることで、定時での運行を厳守しようとしていた]

→〇

左の史料には「乗車を欲する者は、遅くとも表示の時刻より十分前に~」と書かれています。

よって、定時での運行を厳守するために乗客に規律ある行動を求めていることが分かります。

誤っています。

正しいです。

誤っています。

誤っています。

この問題では、当時の鉄道状況が分からなくても史料の読み取り次第で解けます。

史料を隅々まで確認しましょう。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

02

史料と問題の中に元号と西暦が入り乱れているため、少々混乱してしまうかもしれません。

明治5年=1872年と整理し、史料を時系列で考えてみましょう。

・9月10日、新橋ー横浜間で分刻みの時刻表が発表されました。

・定時での運行を厳守するため、乗車までのタイムスケジュールを乗客へ周知しています。

・11月9日、太陰暦から太陽暦へ変更することが書かれています。

以上3点から正解を導き出しましょう。

誤りです。

正しいです。

誤りです。

誤りです。

同年に出された史料であること、時系列にすることを整理できるとわかりやすい問題となっています。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問60)へ

令和4年度(2022年度)本試験 問題一覧

次の問題(問62)へ