大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問

令和6年度(2024年度)追・再試験

問78 (<旧課程>地理B(第3問) 問1)

問題文

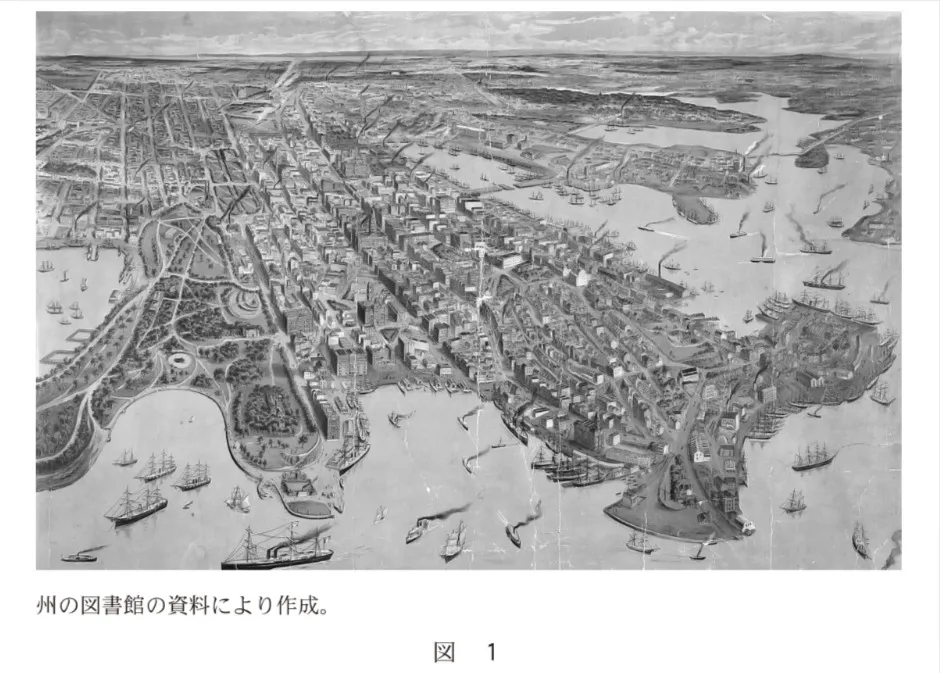

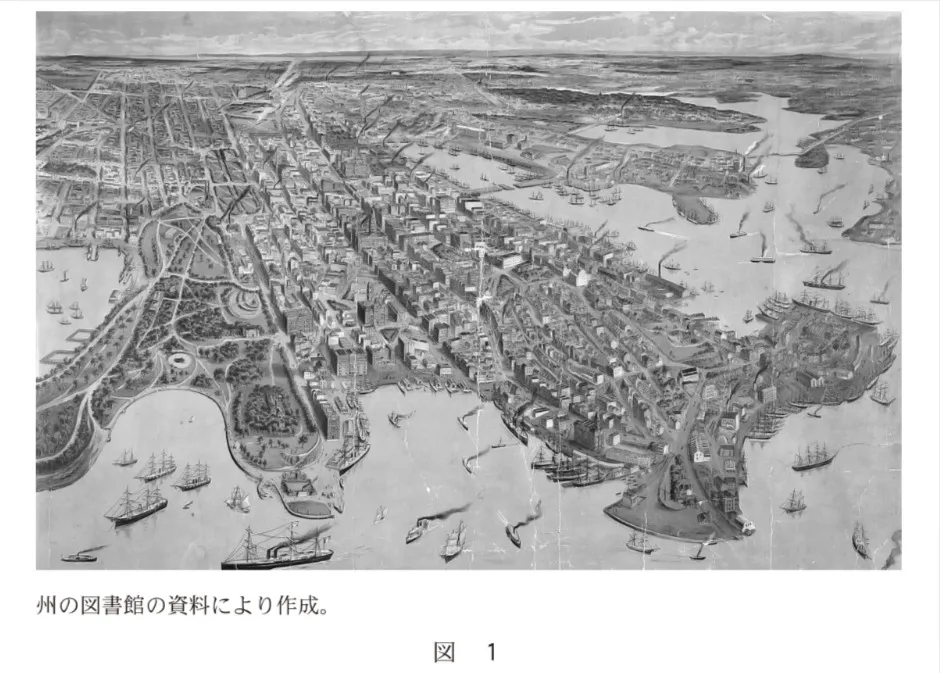

次の図1は、新大陸のある都市における19世紀後半の様子を描いた鳥瞰(ちょうかん)図である。図1に関することがらについて述べた文として最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

このページは閲覧用ページです。

履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2024年度)追・再試験 問78(<旧課程>地理B(第3問) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の図1は、新大陸のある都市における19世紀後半の様子を描いた鳥瞰(ちょうかん)図である。図1に関することがらについて述べた文として最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

- 海岸線が入り組んでおり、入り江に多くの船着き場と停泊地を設けたことが、都市の発展につながった。

- 急勾配の河川があり、その水流を動力として利用できたことが、都市の発展につながった。

- 軍事上の重要な拠点に位置し、広い範囲を高い城壁で囲んだことが、都市の発展につながった。

- 中央広場を起点とする放射状の街路と同心円状の街路を組み合わせた都市計画を進めたことが、都市の発展につながった。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題を解く際に意識するポイントは、新大陸(北米と南米)が港として栄えたという点です。地形的に大型船の出入りがしやすく、農業に向いた土地があったことから綿花や穀物などの貿易が盛んにおこなわれました。

正しいです。

新大陸(北米・南米)の沿岸都市の多くは、港を基盤に発展してきました。入り江やエスチュアリー、深い湾など、外洋から守られながら大型船の出入りが可能な良港の地形を活かして成長しました。19世紀後半には、新大陸から綿花・穀物・コーヒー・金属資源が盛んに輸出され、ヨーロッパからは工業製品が輸入される国際分業が進みました。

誤りです。

新大陸の19世紀後半の大都市が発展した要因としては不適切です。水力利用は工業都市の成長に貢献したとは言えますが、大都市の発展は港湾の立地や貿易によるものであり、「急勾配の河川の動力」が直接的な要因ではないので誤りです。

誤りです。

中世ヨーロッパの城壁都市には当てはまりますが、新大陸の19世紀後半の都市には不適切です。新大陸の都市は港湾や貿易を基盤に発展しており、軍事目的の城壁はあまり築かれませんでした。

誤りです。

ヨーロッパの中世都市やバロック都市計画(パリなど)に見られる特徴であり、新大陸の19世紀後半の都市には当てはまりません。新大陸の都市は碁盤の目状の街路や港を中心に発展しました。

新大陸の19世紀後半の都市は、入り江やエスチュアリー、深い湾といった天然の良港を活かし、港を基盤に発展しました。そのため「急勾配の河川の水力利用」「城壁による軍事拠点化」「放射状・同心円状の街路計画」といった説明は当てはまらず、都市発展の要因として適切ではありません。新大陸の都市は港湾と貿易を中心に成長したことが特徴です。

参考になった数0

この解説の修正を提案する

前の問題(問77)へ

令和6年度(2024年度)追・再試験 問題一覧

次の問題(問79)へ